info

マーケティングを科学し、

世界にもっと“ワクワク”を!

Be amazing and exciting

顧客起点の科学的マーケティングを一気通貫で支援することで、

企業の持続的な成長を実現します。

顧客起点の顧客戦略

定性×定量の

科学的マーケティング

ブランド戦略立案~運用まで

一気通貫の支援

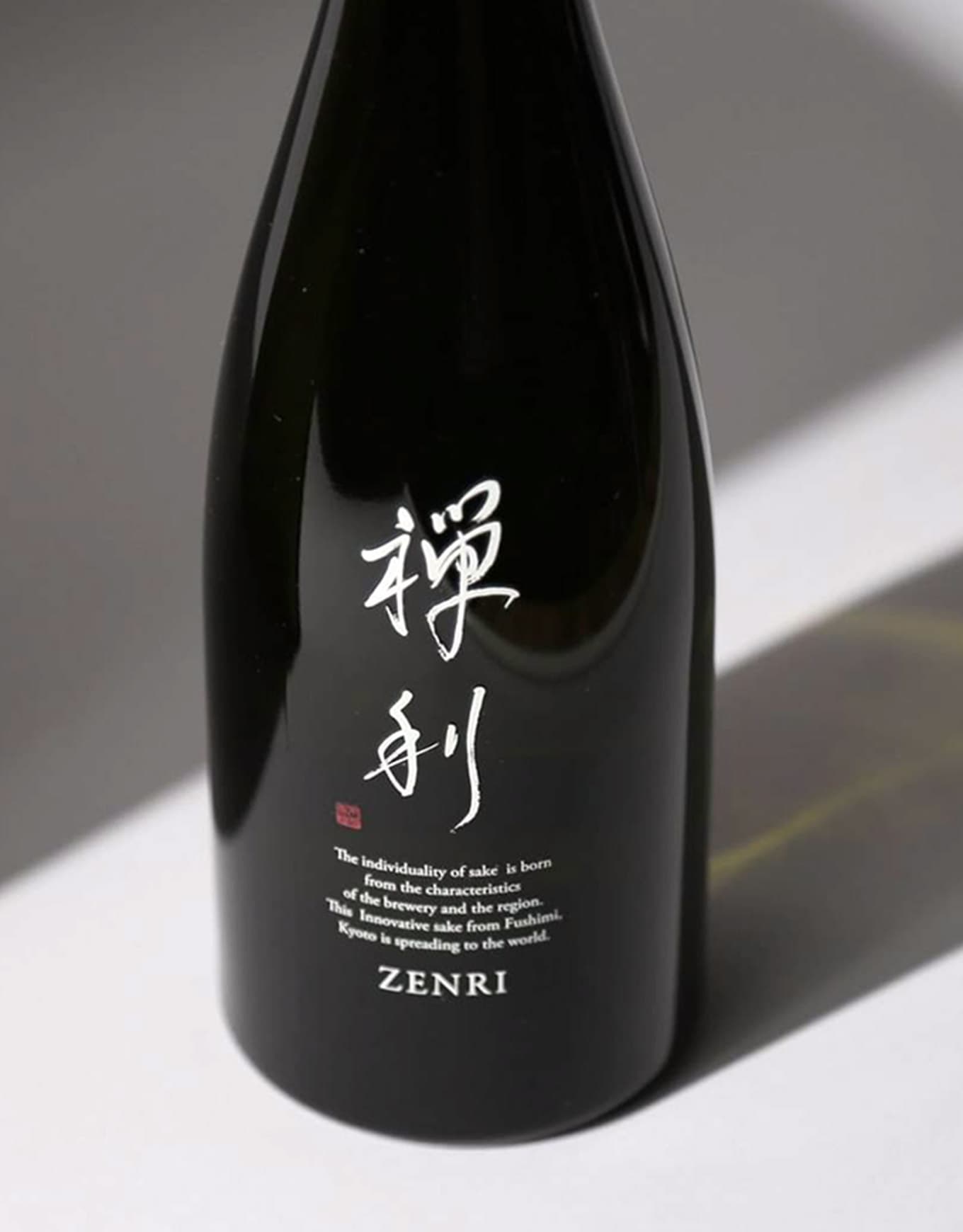

株式会社京伝びと

富裕層の顧客視点で『選ばれる理由』を作り、国内での日本酒売上が衰退の中、MAKUAKEでは売上目標1019%を達成。

株式会社トラーナ

成功した既存施策に絡めたクロスセルサービスLP制作での支援。ユーザーインサイトを策定し、既存施策との差別化ポイントを表現に落とし込み運用。

株式会社メディプラス製薬

ブランドの想いや商品効果、ベネフィットを魅力的に訴求!